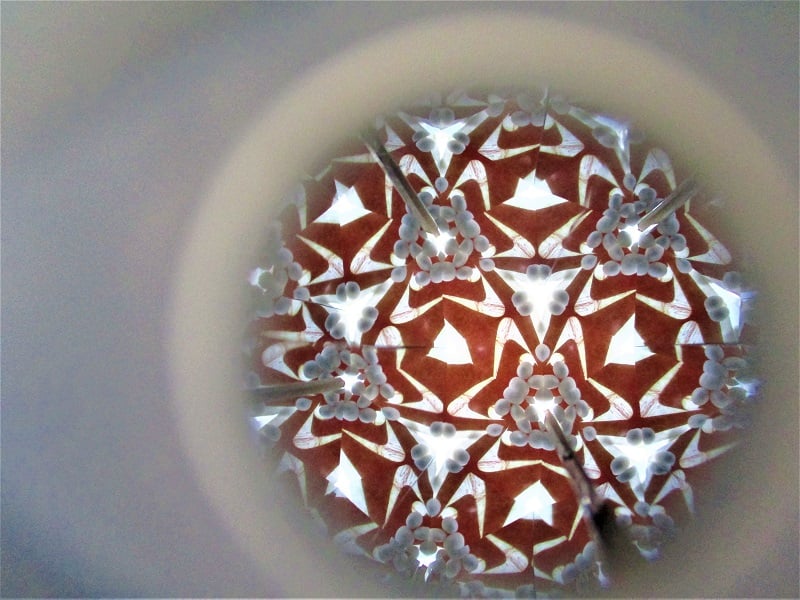

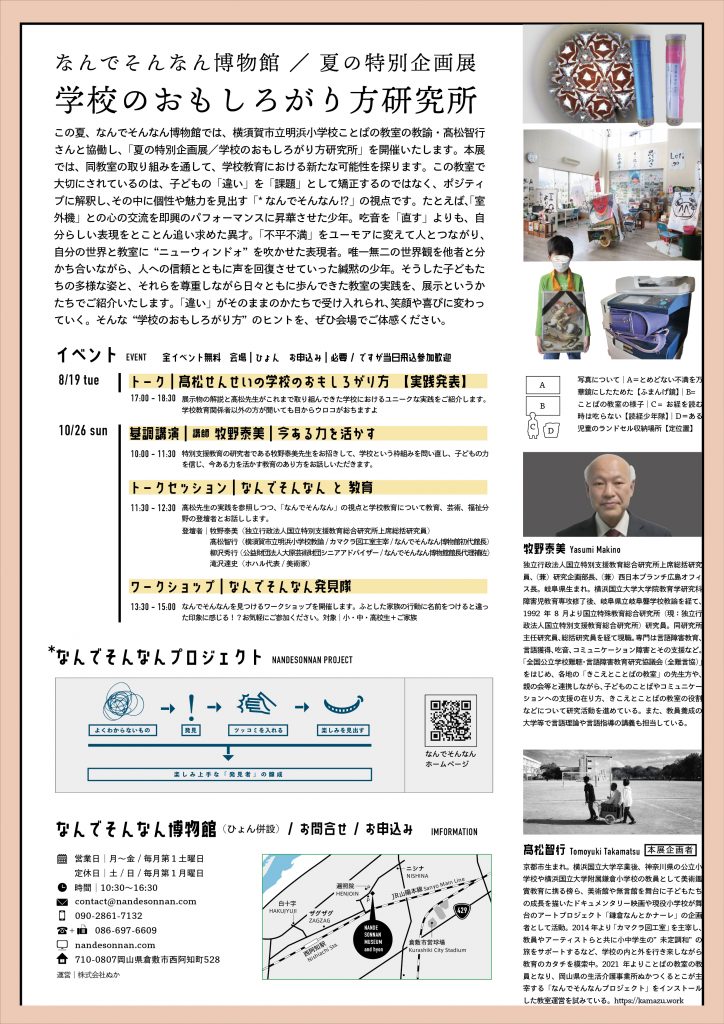

2025年夏、なんでそんなん博物館では、横須賀市立明浜小学校ことばの教室の教諭・髙松智行さんと協働し、「夏の特別企画展/学校のおもしろがり方研究所」を開催いたします。本展では、同教室の取り組みを通して、学校教育における新たな可能性を探ります。この教室で大切にされているのは、子どもの「違い」を「課題」として矯正するのではなく、ポジティブに解釈し、その中に個性や魅力を見出す「*なんでそんなん⁉︎」の視点です。たとえば、「室外機」との心の交流を即興のパフォーマンスに昇華させた少年。吃音を「直す」よりも、自分らしい表現をとことん追い求めた異才。「不平不満」をユーモアに変えて人とつながり、自分の世界と教室に“ニューウィンドォ”を吹かせた表現者。唯一無二の世界観を他者と分かち合いながら、人への信頼とともに声を回復させていった緘黙の少年。そうした子どもたちの多様な姿と、それらを尊重しながら日々ともに歩んできた教室の実践を、展示というかたちでご紹介いたします。「違い」がそのままのかたちで受け入れられ、笑顔や喜びに変わっていく。そんな“学校のおもしろがり方”のヒントを、ぜひ会場でご体感ください。

【日時】

2025年8月5日(火)~10月31日(金)10:30-16:30

※定休日|土日と毎月第1月曜日(毎月第1土曜日は開館)

【会場】

なんでそんなん博物館

(岡山県倉敷市西阿知町528)

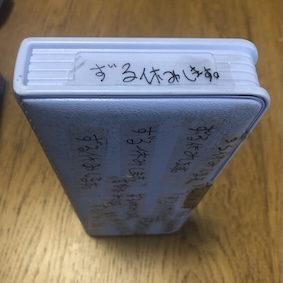

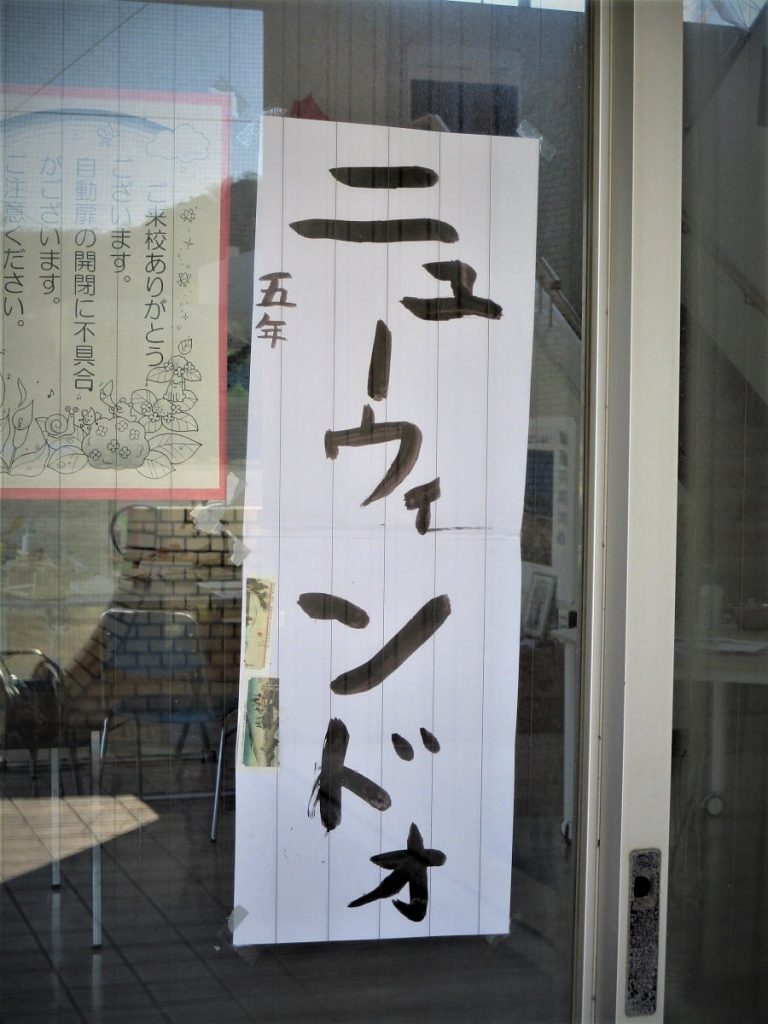

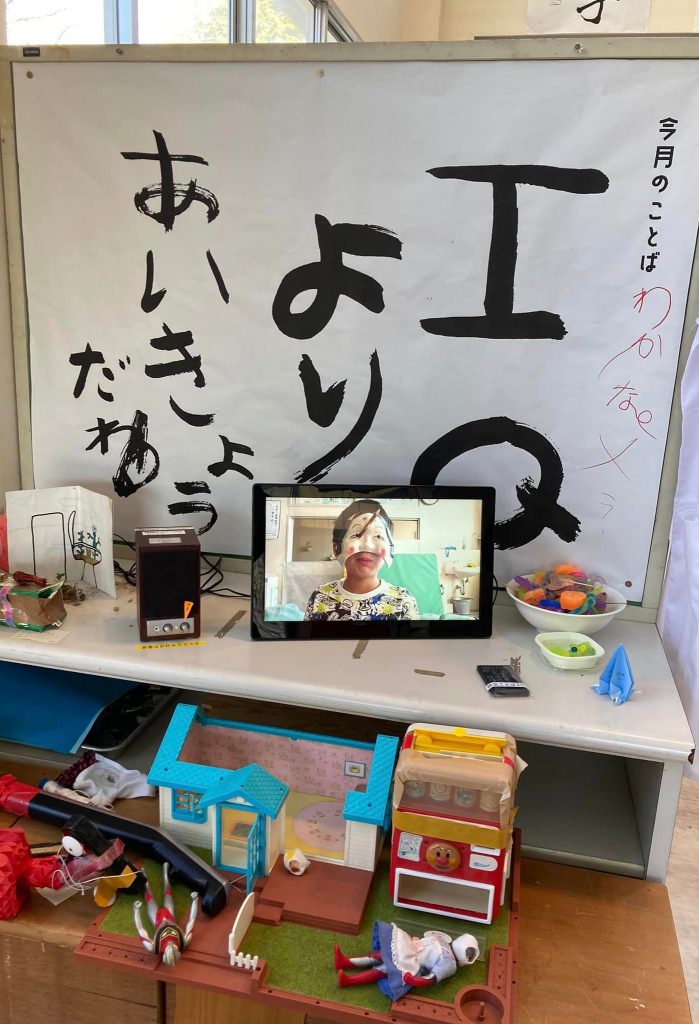

ことばの教室に通う生徒と教師の関わりの記録(展示に使用されている素材の一部)

【イベント】

全イベント無料

お申込み|必要/ですが当日飛込参加歓迎

◉トーク|実践発表【髙松せんせいの学校のおもしろがり方】

展示物の解説と髙松先生がこれまで取り組んできた学校におけるユニークな実践をご紹介します。

学校教育関係者以外の方が聞いても目からウロコがおちますよ

日時|8月19日(火) 17:00-18:30

会場|ひょん

講師|髙松智行(横須賀市立明浜小学校教諭/なんでそんなん博物館初代館長)

◉基調講演|牧野泰美【今ある力を活かす】

特別支援教育の研究者である牧野泰美先生をお招きして、学校という枠組みを問い直し、子どもの力を信じ、今ある力を活かす教育のあり方をお話しいただきます。

日時|10月26日(日) 10:00-11:30

会場|ひょん

講師|牧野泰美(国立特別支援教育総合研究所上席総括研究員)

◉トークセッション|【なんでそんなんと教育】

髙松先生の実践を参照しつつ、「なんでそんなん」の視点と学校教育について教育、芸術、福祉分野の登壇者とお話しします。

【登壇者】

・牧野泰美(国立特別支援教育総合研究所上席総括研究員)

・髙松智行(横須賀市立明浜小学校教諭/なんでそんなん博物館初代館長)

・柳沢秀行(公益財団法人大原芸術財団シニアアドバイザー/なんでそんなん博物館館長代理補佐)

・滝沢達史(ホハル代表/美術家)

日時|10月26日(日) 11:30-12:30

会場|ひょん

◉ワークショップ|【なんでそんなん発見隊】

なんでそんなんを見つけるワークショップを開催します。ふとした家族の行動に名前をつけると違った印象に感じる!?お気軽にご参加ください。

日時|10月26日(日) 13:30-15:00

会場|ひょん

対象|小・中・高校生+ご家族

◉プロフィール

髙松智行(本展企画者)

京都市生まれ。横浜国立大学卒業後、神奈川県の公立小学校や横浜国立大学附属鎌倉小学校の教員として美術鑑賞教育に携る傍ら、美術館や無言館を舞台に子どもたちの成長を描いたドキュメンタリー映画や現役小学校が舞台のアートプロジェクト「鎌倉なんとかナーレ」の企画者として活動。2014年より「カマクラ図工室」を主宰し、教員やアーティストらと共に小中学生の”未定調和”の旅をサポートするなど、学校の内と外を行き来しながら教育のカタチを模索中。2021年よりことばの教室の教員となり、岡山県の生活介護事業所ぬかつくるとこが主宰する「なんでそんなんプロジェクト」をインストールした教室運営を試みている。https://kamazu.work

牧野泰美(基調講演登壇)

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所上席総括研究員、(兼)研究企画部長、(兼)西日本ブランチ広島オフィス長。岐阜県生まれ。横浜国立大学大学院教育学研究科障害児教育専攻修了後、岐阜県立岐阜聾学校教諭を経て、1992年8月より国立特殊教育総合研究所(現:独立行政法人国立特別支援教育総合研究所)研究員。同研究所主任研究員、総括研究員を経て現職。専門は言語障害教育、言語獲得、吃音、コミュニケーション障害とその支援など。「全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会(全難言協)」をはじめ、各地の「きこえとことばの教室」の先生方や、親の会等と連携しながら、子どものことばやコミュニケーションへの支援の在り方、きこえとことばの教室の役割などについて研究活動を進めている。また、教員養成の大学等で言語理論や言語指導の講義も担当している。