あなたの身の回りの「なんでそんなん」を教えてください!

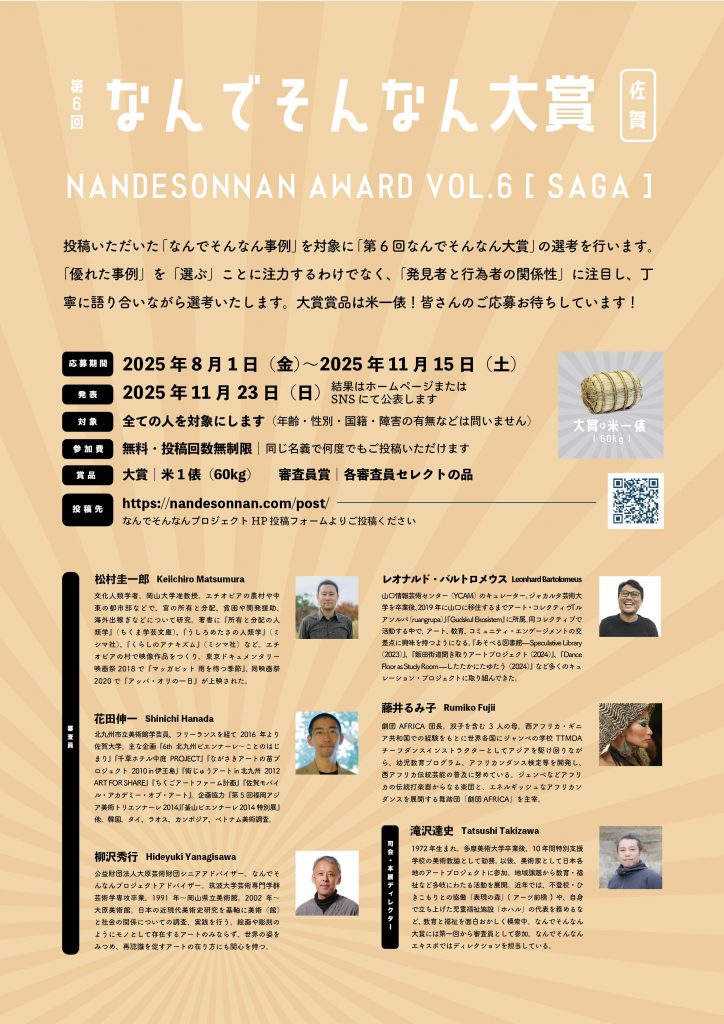

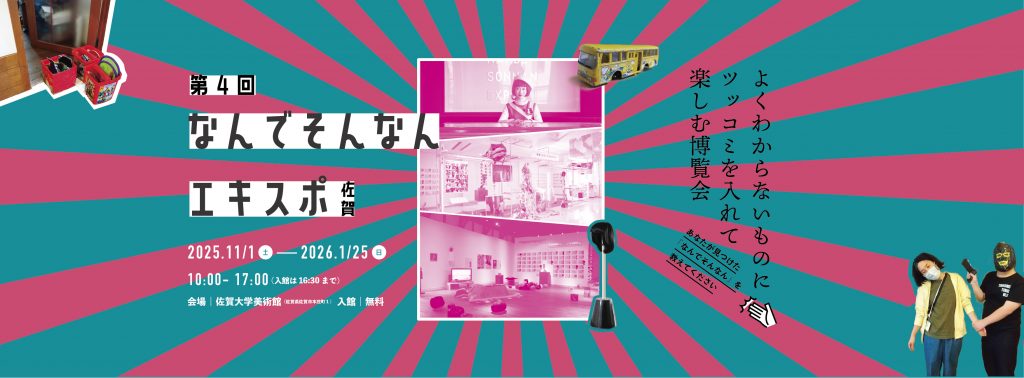

自分では「理解しがたい」他者の行為やデキゴトを「なんでそんなん」と名付け、それに対してツッコミを入れて面白く捉え直す「なんでそんなんプロジェクト」。投稿いただいた「なんでそんなん事例」を対象に「第6回なんでそんなん大賞」の選考を行います。「優れた事例」を「選ぶ」ことに注力するわけでなく、「発見者と行為者の関係性」に注目し、丁寧に語り合いながら選考いたします。大賞賞品は米一俵!皆さんのご応募お待ちしています!また、佐賀大学美術館にてご応募いただいた事例をご紹介する「第4回なんでそんなんエキスポ[佐賀]」を開催します。

【応募期間】2025年8月1日(金)〜11月15日(土)

【審査会】2025年11月22日(土)17:00-19:00

【発表】2025年11月23日(日)|SNS or ホームページにて

【対象】全ての人を対象にします(年齢・性別・国籍・障害の有無などは問いません)

【参加費】無料・投稿回数無制限|同じ名義で何度でもご投稿いただけます

【賞品】大賞|米1俵(60kg) / 審査員賞|各審査員セレクトの品

【投稿】https://nandesonnan.com/post/

なんでそんなんプロジェクトHP投稿フォームよりご投稿ください

【主催】佐賀大学美術館

【協力】なんでそんなんプロジェクト / 株式会社ぬか / 放課後等デイサービス ホハル

【お問合せ】

佐賀大学美術館

TEL|0952-28-8333

WEB|https://museum.saga-u.ac.jp/

【審査員】

松村圭一郎

文化人類学者

岡山大学准教授。エチオピアの農村や中東の都市部などで、富の所有と分配、貧困や開発援助、海外出稼ぎなどについて研究。著書に『所有と分配の人類学』(ちくま学芸文庫)、『うしろめたさの人類学』(ミシマ社)、『くらしのアナキズム』(ミシマ社)など。エチオピアの村で映像作品をつくり、東京ドキュメンタリー映画祭2018で『マッガビット 雨を待つ季節』、 同映画祭2020で『アッバ・オリの一日』が上映された。

松村圭一郎研究室_HP|https://www.cc.okayama-u.ac.jp/~kmatsu/

レオナルド・バルトロメウス

山口情報芸術センター(YCAM)キュレーター

ジャカルタ芸術大学を卒業後、2019年に山口に移住するまでアート・コレクティヴ『ルアンルパ(ruangrupa)』『Gudskul Ekosistem』に所属。同コレクティブで活動する中で、アート、教育、コミュニティ・エンゲージメントの交差点に興味を持つようになる。『あそべる図書館― Speculative Library(2023)』、『飯田街道聞き取りアートプロジェクト(2024)』、『Dance Floor as Study Room ―したたかにたゆたう(2024)』など多くのキュレーション・プロジェクトに取り組んできた。

YCAM_HP|https://www.ycam.jp/

花田伸一

佐賀大学芸術地域デザイン学部教授

北九州市立美術館学芸員、フリーランスを経て2016年より佐賀大学。主な企画『6th北九州ビエンナーレ~ことのはじまり』『千草ホテル中庭PROJECT』『ながさきアートの苗プロジェクト2010 in 伊王島』『街じゅうアート in 北九州2012 ART FOR SHARE』『ちくごアートファーム計画』『佐賀モバイル・アカデミー・オブ・アート』。企画協力『第5回福岡アジア美術トリエンナーレ2014』『釜山ビエンナーレ2014特別展』他。韓国、タイ、ラオス、カンボジア、ベトナム美術調査。

Facebook|https://www.facebook.com/shinichi.hanada.77

藤井るみ子

劇団AFRICA団長

双子を含む3人の母。西アフリカ・ギニア共和国での経験をもとに世界各国にジャンベの学校TTMDAチーフダンスインストラクターとしてアジアを駆け回りながら、幼児教育プログラム、アフリカンダンス検定等を開発し、西アフリカ伝統芸能の普及に努めている。ジェンベなどアフリカの伝統打楽器からなる楽団と、エネルギッシュなアフリカンダンスを展開する舞踏団「劇団AFRICA」を主宰。

劇団AFRIKA_HP|https://g-africa.com/

柳沢秀行

公益財団法人大原芸術財団シニアアドバイザー

なんでそんなんプロジェクトアドバイザー。筑波大学芸術専門学群芸術学専攻卒業。1991年~岡山県立美術館。2002年~大原美術館。日本の近現代美術史研究を基軸に美術(館)と社会の関係についての調査、実践を行う。絵画や彫刻のようにモノとして存在するアートのみならず、世界の姿をみつめ、再認識を促すアートの在り方にも関心を持つ。

大原美術館HP|ohara.or.jp

【審査会・司会】

滝沢達史

美術家/ホハル代表

1972 年生まれ。多摩美術大学卒業後、10 年間特別支援学校の美術教諭として勤務。 以後、美術家として日本各地のアートプロジェクトに参加。地域課題から教育・福 祉など多岐にわたる活動を展開。近年では、不登校・ひきこもりとの協働「表現の森」(アーツ前橋)や、自身で立ち上げた児童福祉施設「ホハル」の代表を務めるなど、 教育と福祉を面白おかしく模索中。なんでそんなん大賞には第一回から審査員として参加。なんでそんなんエキスポではディレクション担当している。

滝沢達史HP|https://www.takizawatatsushi.com

ホハルHP|https://www.hoharu.com

【受賞事例 & 審査について】

決して「優れた事例」を「選ぶ」ことに注力するわけではなく、また、審査員の個人的趣向だけでなく、「発見者」視点のバリエーションや深度を語り合い、「なんでそんなん」という考えそのものを醸成するとても有意義な時間でした。

(審査員の方によっては審査員賞を2つ選出されています)

「行為者の切実さ」や「ツッコミをいれたその後を俯瞰的に捉えたもの」。「発見者と行為者の間に愛を感じるもの」「長い期間観察することでみえてくるもの」。「応用性のあるライフハック的なもの」から「単純に惹かれた事例」。または「理解に難しい事例」や「審査員の体験に紐づいたリアリティのある事例」などが議論されました。また、日本国内だけでなく国外での体験をもとに投稿されたものもあり「文化的な差異によって面白みを感じる事例」なども見受けられました。

【大賞】

タイトル|やっぱり墓が好き!

行為者|健ちゃん

発見者|あいさん

大賞賞品|米1俵60kg(山田村)

事例紹介ページへ

コメント

好きなことに寄り添い、長い期間を通した観察から、愛あるツッコミ(対応)が生まれています。石好きな健ちゃんにとって楽しい場所とはどこかと想像することで「墓地」という(健ちゃんとっての)アミューズメントパークが立ち現れる。

墓石という、一見怯んでしまうような対象であっても、写真から伝わる健ちゃんの表情からは、墓石と触れ合うことの「喜び」のようなものを感じ、それを見守る大人の対応に愛を感じます。また、お墓という生死観を伴うものとの無邪気な触れ合いからは、「こうあるべき」という固定概念に揺さぶりをかける力も持ち合わせているようにも感じました。審査員一同、満場一致で大賞として選出されました。おめでとうございます!

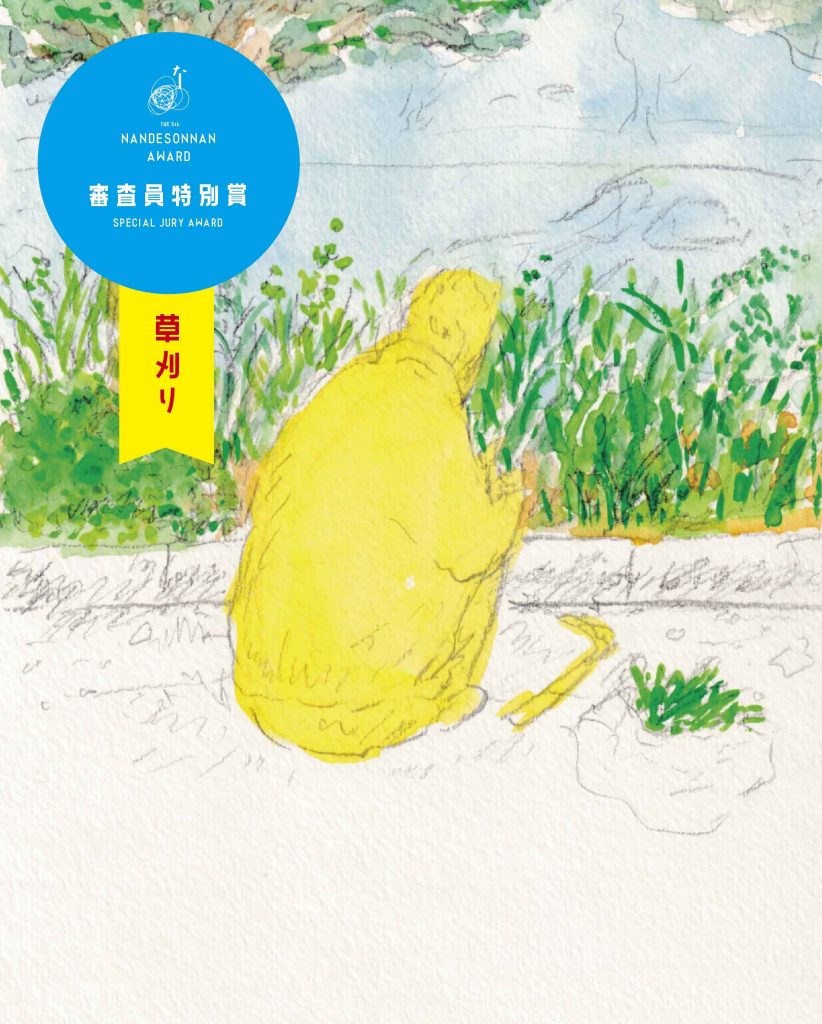

【審査員特別賞】

タイトル|草刈り

行為者|en父

発見者|en

事例紹介ページ

賞品|事務局セレクトの賞品

コメント

朝3時に起きて草刈りをする父。発見者が世話をする家庭菜園の野菜や草花を根こそぎ抜いてしまった父。幼い頃の記憶にある父の発言。いくつかのエピソードを通して、父との複雑な関係を淡々と描写する中で見えてくる「分かり難さ」からは、発見者と父との間に葛藤が見られます。文末にある「なかなか暖かい眼差しを向けることはできませんが、こうして誰かに読んでもらえるだけでいいような気がします」という言葉からは、シニカルなようでいて発見者の切実さが感じられるものでした。

審査会の中でもこちらの事例が持つ発見者と行為者のズレに注目し、実は世界はズレたまま進んでいて、分かり合えない他者と、わからないまま一緒にいるということが世界の有り様なのではないか。他者理解の内実を語り合うことができるようなきっかけとなるような事例として、今回「審査員特別賞」とさせていただきました。

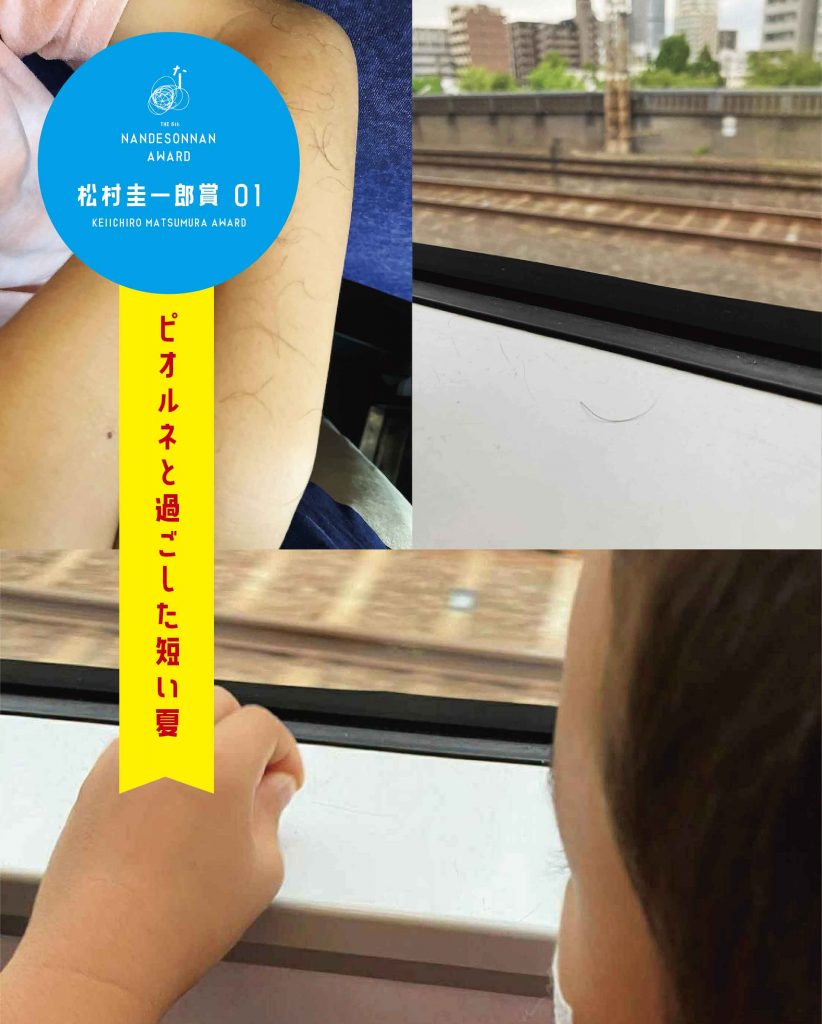

【松村圭一郎賞-01】

(文化人類学者)

タイトル|ピオルネと過ごした短い夏

行為者|息子と父

発見者|母

事例紹介ページ

コメント

退屈な電車内で始めた遊び、父の腕の毛を抜いて名前をつけ、一緒に旅をするその様子を一つの絵本のような物語で描いた内容にセンスを感じます。

【松村圭一郎賞-02】

(文化人類学者)

タイトル|ルウとお米べつべつに食べよ

行為者|じいじ

発見者|覇気ダンプル

事例紹介ページ

コメント

不可解だと思っていたじいじの食べ方を真似てみる。そうしたら、新しい発見があり、カレーを食べているというよりも、一汁一菜のような和食を食べているような感覚。真似してやってみることで腑に落ちる体験が発見者によって鮮やかに描かれています。自身の体験を通した他者との対話に、文化人類学の地平と共通するものがあり、身近な食べ物であるカレーの再発見を通して、日常を捉え直す豊かさを感じました。また、これは味変革命なのかもしれないという驚きがあります。味を付け足すことではなく、料理を少し分けて食べることで感じ方が変わる。身近にある新しい世界が開くかもしれません。

レオナルド・バルトロメウス賞

(山口情報芸術センター(YCAM)キュレーター)

タイトル|ポジティブ変換

行為者|ホクロアーティスト

発見者|ホクロアーティストマザー

事例紹介ページ

コメント

自分にとってなんでそんなんは外側にある大きな問題よりも、身近にある出来事を見つめ直すものとして捉えていると審査員のバルトさん。小さな頃ホクロがあることで友人から揶揄われることがあり、ホクロへのコンプレックスがあったが、お母さんからは「ホクロはネガティブなことではなく、むしろポジティブなことなんだよ」と諭される体験があったとのこと。この事例、ホクロを使って顔を描くだけで見え方が変わる。シンプルな価値観の転換に共感し、また、同じような子供たちがいても自信を持って欲しいというメッセージも込めてセレクトされました。

花田伸一賞

(佐賀大学芸術地域デザイン学部教授)

タイトル|佐賀牛、黙祷1分

行為者|父

発見者|自分

事例紹介ページ

コメント

死者への敬意、または、人類の負の歴史に対して思いを馳せるような「黙祷」。そんな「黙祷」を佐賀牛を食べる前に行う。短い文章で綴られたこちらの事例からは、牛に対して黙祷を行う愛おしさやユーモアセンスを感じます。また、他の食べ物でも「黙祷」することができる応用性、汎用性について深読すると、さらに旨みが増す気がしました。

藤井るみ子賞-01

(劇団AFRICA団長)

タイトル|レックスヒール

行為者|ジージョ

発見者|ジージョ母

事例紹介ページ

コメント

ジージョという名前のかわいらしさ。レックスヒールという名前のわからなさ。ないものは作るという逞しさ。どれも素敵でした。

藤井るみ子賞-02

(劇団AFRICA団長)

タイトル|箸袋の裏にぎっしり

行為者|山田太郎

発見者|投稿者本人

事例紹介ぺーじ

コメント

箸袋の裏に書くお弁当の感想。すぐに捨てられる不思議。

その不思議さに惹かれました。

柳沢秀行賞-01

(公益財団法人大原芸術財団シニアアドバイザー)

タイトル|壁を動かす3人

行為者|かわいい3人

発見者|母2人

事例紹介ページ

コメント

年齢が離れた3人の子供が壁を押す姿。中学校3年の男子の関わり。それを見守る二人の母のやさしい眼差し。

柳沢秀行賞-02

(公益財団法人大原芸術財団シニアアドバイザー)

タイトル|妻の「完璧すぎる」詰め替え

行為者|妻

発見者|四つ足ライオン

事例紹介ページ

コメント

妻の過剰ともとれる詰め替えの様子。ただ、そこには子供時代の家庭環境の影響があると知る。

夫婦という身近な存在であっても、身の回りの小さな差異に目を向けて、想像力を通して向き合い、なんとかかんとか乗り越えていく、または、分からないまま伴走していく。そういった態度になんでそんなんのエッセンスを感じました。

【関連事業】

詳細ページ|https://nandesonnan.com/custom2/expo_saga/

【会期】2025年11月1日(土)〜2026年1月25日(日)10:00 – 17:00(入館は16:30まで)

【休館日】月曜日(祝日の場合、翌火曜日休館)

2025 . 12/28(土)~1/6(水)

2026 . 1/17(土)、1/18(日)

【観覧料】無料

【主催】佐賀大学美術館

【協力】なんでそんなんプロジェクト / 株式会社ぬか / 放課後等デイサービス ホハル